Je ne dirai jamais assez tout le plaisir que j'ai pris à lire cette autobiographie monumentale, incroyablement dense. C'est un livre absolument sublime. Michael Powell montre qu'il est à l'évidence aussi doué pour l'écriture que pour le cinéma, et que derrière son statut de cinéaste chevronné, se profile l'âme d'un véritable écrivain. Sa passion pour la littérature transpire à chaque ligne et son amour des Lettres transparaît à travers une culture prodigieuse. Voilà une plume concise et inspirée, guidée par un esprit délicieusement flegmatique. Une plume magnifiquement embellie par le plus raffiné sens de l'humour qui soit.

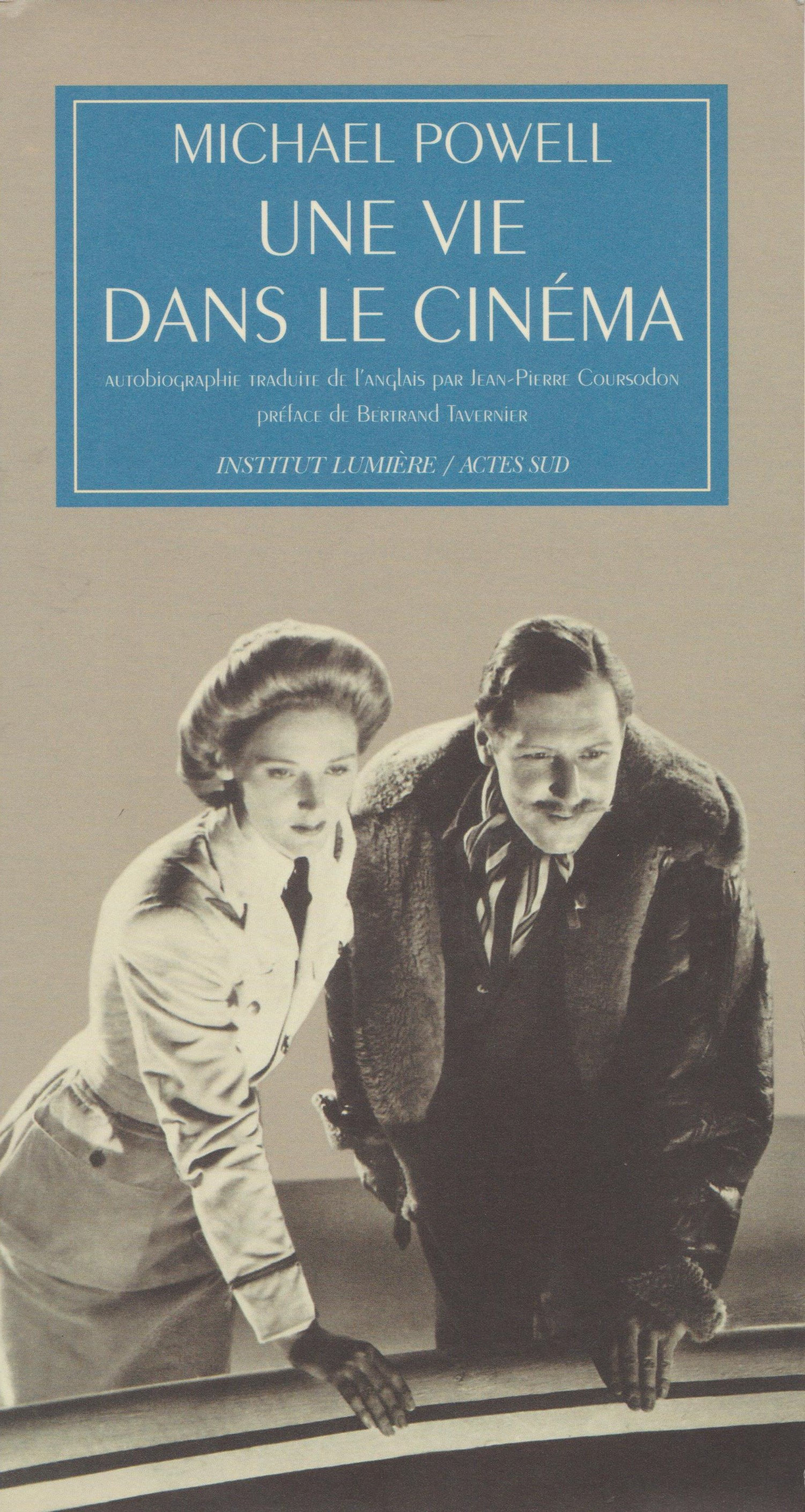

Une vie dans le cinéma est une œuvre profondément attachante, où Michael Powell s'illustre brillamment par ses merveilleuses qualités de conteur. J'ai pour l'homme et son œuvre une immense admiration. Jusqu'au bout, Michael Powell est resté cet artiste infatigable, passionnément alerte, en éveil perpétuel. Porté par un enthousiasme juvénile et l'expérience de ses 80 printemps, celui qui se définissait avant tout comme un artisan nous livre ici le premier volet de l'histoire de sa vie.

Qui mieux que Bertrand Tavernier pour nous présenter et faire apprécier Michael Powell, cinéaste anglais atypique, férocement indépendant, et dont l'œuvre, prolifique, (une cinquantaine de films tout de même !) couvre presque un siècle ? La préface qu'il a écrite pour lui rendre hommage résonne comme une merveilleuse déclaration d'amour. Et il est vrai que Michael Powell, bien trop méconnu et complètement oublié, tient une place particulière dans le cinéma britannique, outrageusement dominé par les figures d'Alfred Hitchcock et de Charlie Chaplin. Sa carrière a été littéralement brisée après la sortie de son film, Peeping Tom, en 1960, descendu par les critiques. Il a été très justement réhabilité par Martin Scorsese et Bertrand Tavernier.

Une vie dans le cinéma, de Michael Powell, est le premier volet d'une autobiographie passionnante, foisonnante, haute en couleur. Elle nous offre le récit d'une vie exaltante, entièrement dévouée au 7ème Art. Michael Powell était un enfant du cinéma, comme il se plaisait à se qualifier lui-même, et le cinéma était tout pour lui : sa vie, son art, sa maîtresse, sa religion.

C'est en voyant Intolerance, de David Wark Griffith, que se forge chez lui la conviction intime, inébranlable, qu'il sera un jour metteur en scène. Sa vocation est désormais scellée. Un premier essai, infructueux, dans les studios de Joinville, en compagnie du réalisateur français, Léonce Perret, ne l'empêche pas d'avoir saisi et senti l'extraordinaire pouvoir attractif du monde du cinéma. «Je ressentis immédiatement l'étrange fascination d'un studio de cinéma : le mélange d'art et d'artifice; de technique et d'humeur, qui caractérise une usine de rêves. Je me sentais chez moi.» (1)

C'est dans les studios de la Victorine, à Nice, qu'il fit ses premières armes, en 1925. Dans l'équipe de Rex Ingram, immense réalisateur de films muets, qui est venu en France pour tourner Mare Nostrum. D'abord simple machino (balayeur !) il va très vite s'intégrer et apprendre tous les rouages de la production d'un film. Il travaille à la table de montage, se familiarise avec la pellicule, participe à la création des intertitres, s'immerge passionnément dans cette merveilleuse usine à rêves. En devenant l'assistant de Rex Ingram, Michael Powell assimile en peu de temps le langage cinématographique et le savoir-faire nécessaires à la fabrication d'un film, s'appropriant les bases techniques de la profession de cinéaste. Avec Rex Ingram, qu'il considère comme son maître ( au même titre que Luis Buñuel ) il va apprendre comment tourner un film, diriger une équipe, avoir sous son aile une petite armée d'artisans et de techniciens, capables d'exprimer et de mettre sur pied, les desiderata du metteur en scène.

Il travaille ensuite pour Alfred Hitchcock, en tant que chef du département photo, et collabore, en tant que scénariste, sur le film Chantage, considéré comme le premier film parlant britannique. Sa rencontre avec Sir Alfred donne lieu à de savoureuses anecdotes.

Le cinéma de Michael Powell doit beaucoup au cinéma muet, parce que ses films s'appuient sur la puissance et le pouvoir des images. Sa conception du cinéma est solidement ancrée dans l'idée qu'il a de vouloir faire de cette incroyable extravagance qu'est le 7ème Art, un spectacle, un divertissement visuel où les images sont reines.

Cosmopolite, il aimait s'entourer d'artistes de tous horizons, de toutes nationalités, les meilleurs, chacun dans leur domaine, et préférait travailler avec des étrangers, plutôt qu'avec des Anglais, affirmant sans ambages ne pas être intéressé par le cinéma anglais, seulement par le cinéma... (3)

Sa rencontre avec Emeric Pressburger en 1937, en vue du tournage de l'Espion noir, déboucha sur l'un des plus singuliers et originaux duos que l'histoire du cinéma ait jamais connus. Une véritable osmose créative unira les deux hommes, qui créeront par la suite leur propre maison de production, The Archers. Désormais, on pouvait lire au générique de chacun de leur film : «Écrit, produit et dirigé par Michael Powell et Emeric Pressburger.» Leur collaboration se maintint pendant près de quinze ans.

Aux débuts des années 40, Michael Powell refusera de céder aux sirènes de Hollywood, afin de pouvoir réaliser ses propres films, dans un souci d'indépendance, évitant ainsi d'être sous l'égide d'un producteur qui aurait eu un droit de regard sur son travail, et le pouvoir de soumettre la production de ses films à une implacable censure.

Chronologiquement, le livre s'arrête à la sortie de The Red Shoes en 1948. Inutile de préciser que ce pavé de 800 pages que vous ne pourrez plus lâcher des mains une fois commencé, n'est que la première partie de son autobiographie !!

Je tenais aussi à rendre hommage à Jean-Pierre Coursodon, qui vient de rejoindre la longue cohorte d'artistes du cinéma, hélas disparus. Claude Brasseur, Robert Hossein, Suzy Delair, Michel Piccoli... Je ne vais pas tous les énumérer, parce ce qu'il y en a eu beaucoup trop en cette année 2020. Hommage donc à Jean-Pierre Coursodon, sans qui cette édition n'aurait tout simplement pas pu se faire. On oublie, trop souvent à mon goût, au profit des auteurs, le travail des traducteurs, qui jettent pourtant des passerelles indispensables entre cultures différentes. Jean-Pierre Coursodon fut non seulement un grand amoureux et brillant historien du cinéma, mais aussi un indispensable et bien précieux traducteur.

- (1) Une vie dans le cinéma par Michael Powell, une autobiographie traduite de l'anglais par Jean-Pierre Coursodon. (Institut Lumière/Acte Sud 1997)

- (2) Les «Quotas-Quickies», films de courte durée, à budget famélique, (à raison d'une livre par pied de pellicule, dit Michael Powell dans son autobiographie...) étaient introduits en Angleterre, à la fin des années 20, pour permettre à la production britannique de faire face à l'écrasante concurrence des films étrangers, et notamment à l'invasion des films hollywoodiens. Désormais, la loi stipulait en Angleterre que près de 20 % de la production cinématographique devait être réservée aux productions locales et nationales. Une production qui se distingue davantage par sa quantité que par sa qualité...

- (3) Interviewé par Bertrand Tavernier pour la revue Midi-Minuit Fantastique n°20 (octobre 1968), voilà ce que disait Michael Powell : «Depuis le début j'ai toujours travaillé avec des Européens, non avec des Anglais : Pressburger, Korda, Ingram et les techniciens français et italiens que nous employions à l'époque. D'ailleurs je ne suis pas intéressé par le cinéma anglais, seulement par le cinéma.»

Kermite.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire